4月から始めた相続登記の手続きですが、ようやく7月になって終わりました。本日最後の記識別情報通知書が本人限定受取郵便で届いていたので郵便局に取りに行きました。

自宅を含めて複数の相続登記を士業の手を借りずに、すべて自分で処理をしました。だって士業に頼むと、どれだけ手数料を取られるかわかりませんので、自分で手続きをしようと決めていました。おかげで数十万くらい浮きました。

相続登記は司法書士を始めてとした士業にお願いすると、すべて手間要らずでやってくれますので、法務局でもお薦めしているようです。しかし、今回はすべて自分で相続登記をやってみました。結果としては、慣れてしまえば難しくはないということです。しかし、簡単ではありません。慣れてしまえばと言いましたが、おそらく慣れても相続なんてありませんので、これから二度と相続登記をする機会なんてないでしょう。

相続登記の手続きでの経験でのポイントを、以前の記事を踏まえてつらつらと書いていきます。おおよその流れは以下のようになります。申請内容については個別に異なるので、ここでは具体的には述べません。

- マイナンバーカードを取得する。

- 法定相続情報一覧図を取得する。

- 土地建物の情報を取得する。

- 遺産分割協議書を作成する。

- 土地建物の固定資産税の明細書を用意する、もしくは課税台帳登録証明書を取得する。

- 相続登記の申請書を作成して、登記原因証明情報を用意して、法務局の相談窓口に行く。

- 登録免許税の納付と相続登記の申請をする。

まず法務局から法定相続情報一覧図を必ず発行してもらうことです。これさえあれば、戸籍の写しの束を持って行く必要もないし、提出先もいちいち戸籍の内容を確認する負担がなくなりますので、相続登記の以外の銀行、保険、證券だの相続手続きでも、法定相続情報一覧図があれば迅速に処理してもらえます。しかも発行は無料です。相続の手続きを行っていく際には、絶対に法定相続情報一覧図を、まず最初に作成すべきです。

遺産分割協議書は税理士によると、相続登記の場合は預貯金などは記載する必要がなく土地建物の遺産分割だけを記載すればいいなんてことを言っていましたが、これはわからないので法務局に確認してみてください。そういえば後述の法務局での相談窓口では、遺産分割協議書の土地建物以外は見ていなかったようでした。

遺産分割協議書は相続人同士が納得してあれば何も書式が良いと、そこら辺のサイトには書いてありますが、法務局に提出する上で細かい点を気にしなければいけません。遺産分割協議書を書くときには、必ず土地建物の登記を取得した方がいいと思います。遺産分割協議書には登記に記載されている不動産番号が重要です。不動産番号は相続登記の申請書にも必要になります。昔の紙の登記簿には不動産番号は記載されていませんので、新しく登記情報を取り寄せたほうがよろしいです。私は登記情報を取得しなかったばかりに、何回か遺産分割協議書に補正が入りました。土地建物の登記情報はオンラインで有料で取得できます。その場合はマイナンバーカードが利用できます。

それとマイナンバーカードは皆さんいろいろと思うところがあるかもしれませんが、マイナンバーカードは必ず取得しておいた方が相続の手続きには後々便利になります。本人確認が確実にできますし、確認する相手も運転免許証よりもマイナンバーカードだと丁寧に取り扱ってくれます。そして大きいのは、オンラインで相続登記の申請を始めとして、相続の手続きに必要な住民票や印鑑登録証明書が役所に行って並ばすに近くのコンビニで取得できます。なぜか発行してくれるのが役所の開所時間内という不思議なルールですけど(バックエンドで役所の人が作業しているか如く)、これは民間とは違うのだと諦めて納得しましょう。

マイナンバーカードは国に個人情報を盗られるとか言っていないでマイナンバーカードを取得してください。税務署なんて本気を出せば、マイナンバーなんて関係なしに預貯金などの財産の内容なんて丸裸ですし、警察なんて既に家族構成を始めとした個人情報なんて把握済みです。この辺りも諦めましょう。

そしてマイナンバーカードを取得する際は、電子証明書を必ず付けて取得してください、マイナンバーカードの記載されているマイナンバーよりも、カードの格納されている電子証明書のほうが大事になってきます。くれぐれも4桁の数字のパスワードと英数字のパスワードの両方を忘れずに覚えておいてください。

土地建物の情報を相続登記の申請書に記入するときには、登記のそのままの情報をもれなく記入しなければいけません。漢字、数字の区別、番地を省略するかしないか、登記に書かれている内容をそのまま書きましょう。この辺りは法務局の担当官から何度も指摘されました。法務局の申請の場合は、地積の小数点はピリオドではなくて中点らしいのですが、これも指摘されました。

登録免許税を計算するのには、固定資産税の明細書、もしくは課税台帳登録証明書が必要になります。毎年役所から郵送してくる固定資産税の明細書は、納税すると廃棄してしまって手元になくなっているかもしれませんが、近くの役所で取得できるのであれば、納税課で課税台帳登録証明書を取得してしまった方が簡単です。土地建物が住んでいるところから遠いのであれば、取得するのに郵便定額小為替で支払わなければいけなくなるので、その手数料がバカ高いのは覚悟しておいてください。

土地に関する申請で躓いたのは、共有道路のような非課税の土地でした。実は建物が建っている土地以外にも、側道が共有道路だったとか後で見つかる土地があることがありました。このような土地は役所からくる固定資産税の明細書には記載されていません。私が申請したときは、共有道路が2箇所あったのですが、一つはわかっていたのでが、もう一つは役所の納税課で初めて非課税の土地がわかったということもありました。この辺りは紙の登記簿に記載されているかもしれませんので、よく登記簿を確認しておきましょう。もし、法務局で指摘がなければ永遠と未登記の土地になってしまうかもしれませんが、その場合は自分も気が付かないので仕方ないかもしれません。後々土地の売買でトラブルの原因になるかもしれません。いずれにしても、このような土地の場合は、非課税証明書が必要になりますので行政の納税課で証明書を取得しておきましょう。納税課で非課税証明書を取得してみると驚くような事実があるかもしれません。私の場合、驚きの事実が発覚しました。

登録免許税は課税台帳登録証明書に記載されている評価額から計算します。固定資産税額ではありません。固定資産税の明細書から計算する場合は気を付けましょう。私は間違えてしまって、後で差額を改めて納税しました。

登録免許税は、評価額の1000円を切り捨てた額の1000分の4で、100円を切り捨てた額です。一番最初の申請のときは法務局の担当官が計算してくれて、計算方法まで細かくメモしてくれました。相続登記の相談のときに、納税証明書を持って行けば、法務局の相談員が登録免許税の計算をしてくれるでしょう。

ところで、以上の一連の相続登記の申請をする場合は、一度法務局にあらかじめ相談しに行きましょう。初めて相続登記の申請をするのであれば、この相談は必須です。電話で予約ができます。あらかじめ申請書に記入して、必要な書類を揃えて相談します。法務局の相談員から申請書と必要書類の添削をしてくれます。昔の役所のように言いがかりをつけて、申請を却下して申請を受け付け渋るなんてことはしませんし、キチンと申請が通るようにアドバイスをしてくれます。

一発で通ることはまず無いかと思いますので、修正した申請書類を改めて窓口に持って行きましょう。その際に、既に相談していることを窓口に伝えると、スムーズに申請を受け付けてくれます。窓口に申請する前に、登録免許税の納付するために収入印紙を法務局内の窓口(おそらく法務局とは別組織)で購入する必要があります。収入印紙の購入は現金のみです。計算した登録免許税分の現金を用意しておきましょう。そのときは高額の収入印紙にお目にかかれます。

申請書と一緒に提出する登記原因証明情報の書類の返却が必要な場合は、前もってコピーをしてホチキスで綴じておきます。法務局では書類のコピーはしてくれませんので、必ず自分でコピーをして持って行きます。コピーには原本である署名と捺印と、各ページの割印をしておきます。署名と割印の仕方がわからなけらば、認印を持って行けば法務局の窓口の人が教えてくれます。この辺りの書類のコピーの方法については、法務局のサイトには方法は見つかりませんでした。

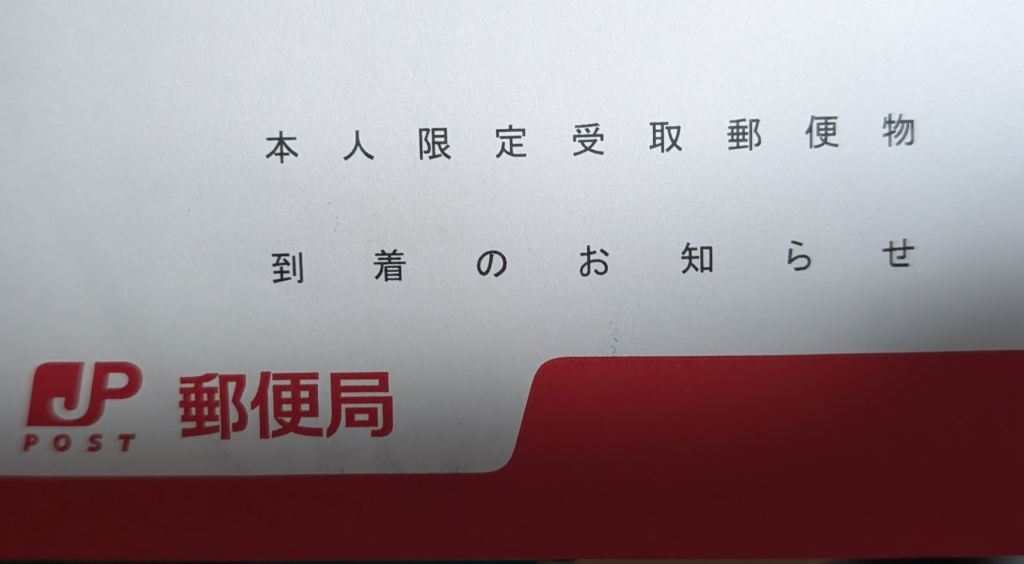

何も補正がなければ、相続登記で名義の変更をして記識別情報通知書を発行してもらえます。記識別情報通知書は基本的に窓口に取り行くのですが、郵送してもらうときは、本人限定受取郵便での宛名を記入した返信用封筒と切手が必要になります。切手は本人限定受取郵便ですので、普通書留と本人限定受取郵便の料金が必要となります。切手は多めに入れておけば、不要な分は切手で返してくれます。私の場合は、手元にあった84円8枚、120円3枚の合計1032円を同封しましたが、結局は84円6枚 120円3枚の864円で済みました。

本人限定受取郵便の受け取りは郵便局に取りに行かなければいけません。受け取るときは本人確認ためのマイナンバーカードや運転免許証を見せる必要があります。そのとき郵便局の局員がマイナンバーカードのコピーを取りたがりますが、絶対に拒否しましょう。郵便局の個人情報管理は緩いので絶対にコピーさせてはダメです。

以上は法務局の窓口に行っての手続きですが、一番最初以外はオンラインで手続きをしています。オンラインであれば、遠くの法務局に出向く必要もありませんし、登録免許税はペイジーでの口座振り込みで納税ができますので簡単です。自宅のPCですべて申請ができます。

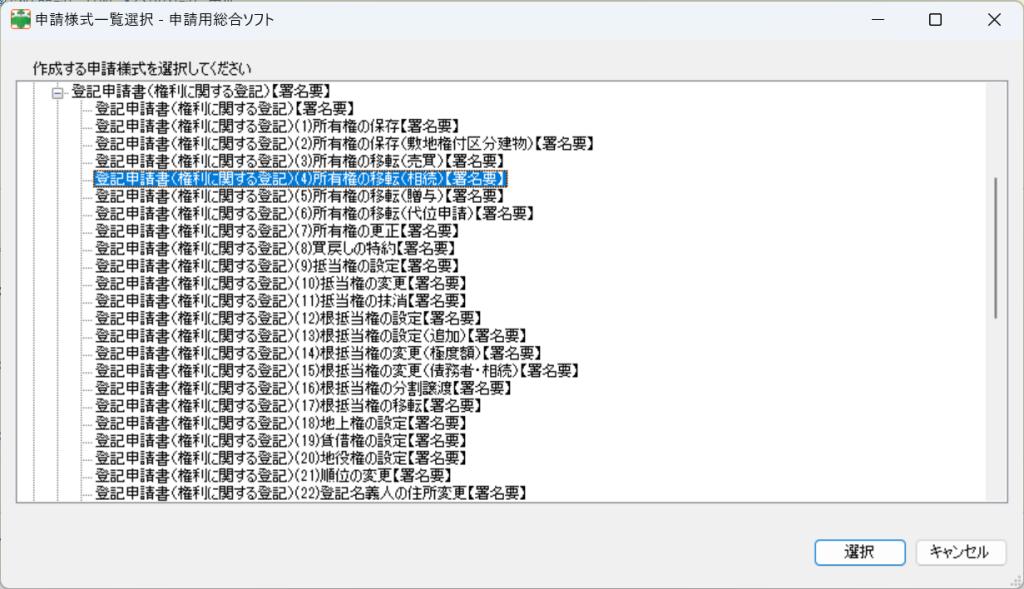

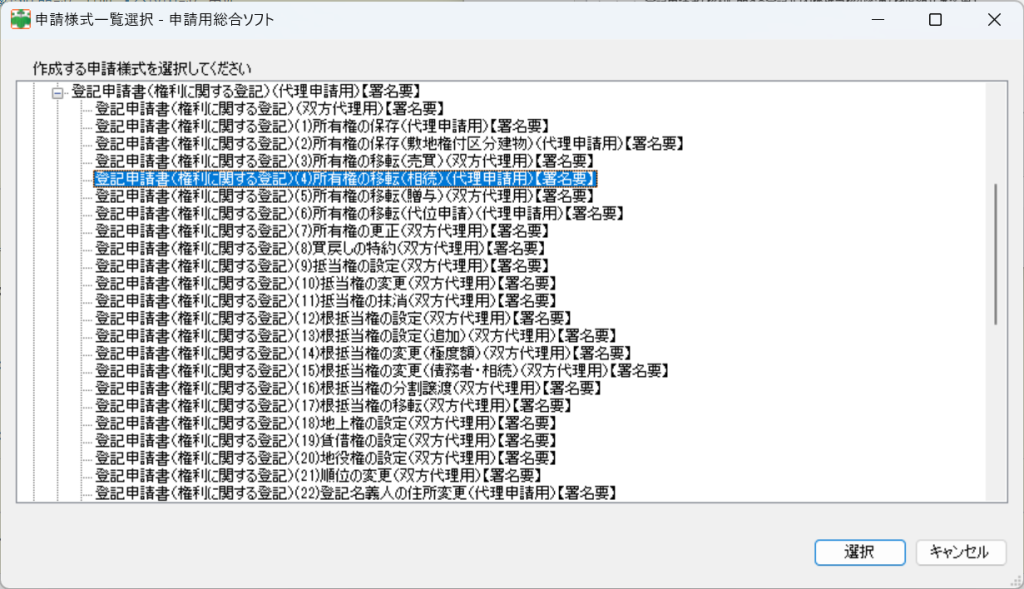

まずは、オンラインで申請用総合ソフトを使うためにIDを取得する必要があります。こちらは申請してから後ほど郵送でIDが届きますので時間がかかります。オンラインですぐにIDを発行してくれないので、時間に余裕をもってIDを取得しましょう。私の場合、IDの郵便が届いたのは1週間以上かかりました。申請用総合ソフトは電子証明書を使いますので、ICカードリーダーが必要です。この辺りのドライバーのインストールなどのPCの設定が手間がかかります。。申請用総合ソフトのインストールと設定が、オンラインでの相続登記の第一番目のハードルとなります。ハードルがクリアできなければ、あきらめて窓口に手書きで申請をしましょう。1件だけくらいなら、窓口での申請の方が簡単です。

オンライン手続きの注意点としては、法務局の担当官はオンライン手続きに関しては、実はあまり詳しくないということです。オンライン手続きは申請用総合ソフトで行うのですが、申請内容な法務局の担当官は答える範囲で答えてくれるのですが、操作に関しては申請用総合ソフトのサポート担当へ、オンライン手続き固有の申請については、いい意味で適当に答えてくれます。もし、それでダメだったら、法務局の担当官のほうで何とかしてあげるなんてことなのでしょうか。この辺も、素人の申請は絶対に通してやるもんか、などではなく、せっかく相続登記をしてくれるから何とかしてあげよう、なんてことをやってくれることを垣間見られます。

オンラインですべて完結するということはなくて、登記原因証明情報を署名を付けてオンラインの申請書と一緒に送信し、登記原因証明情報の原本をレターパックで郵送することになります。一度登記原因証明情報はオンラインで送っているから、改めて郵送する必要がないのでは疑問に思っては仕方ありません。この辺の行政のDXについては疑問を持たずに、この国のDXはそんなもんだと割り切って登記原因証明情報の原本を送りましょう。デジタル庁の担当大臣が何とかしてくれることを期待しましょう。大事な遺産分割協議書を返却してもらうように、登記原因証明情報と一緒に、申請書に返却の指定と、返信用封筒と返信用切手(前述)を同封しましょう。

オンラインでの申請は、思っていたよりもとても早くて、およそ2週間もあれば完了します。ただし、一箇所一ヶ月以上もかかって催促しないと手続きを進めてくれない法務局がありますし、どういう訳か混んでいる湘南出張所のような法務局は覚悟しておいたほうがよさそうです。

補正があった場合は、基本的にには申請用総合ソフト内で通知があるのですが、法務局から電話でわざわざ連絡をくれました。まだまだ、オンラインでの申請が少ないのでしょうか、とても丁寧な対応をしてくれます。電話で連絡をくれた際には、これまたご丁寧にこれからどうやって補正して申請するのかの指示をくれます。大抵は、その指示にしたがって、申請書の記入の不備の修正や足りない書類を送付すれば、次回には審査終了になっているはずです。

今回の相続登記の申請の感想としては、

- がんばれば素人でも相続登記はできる。

- 法務局は、実はお堅くなくてウェルカムでフレンドリーだった。

- 相続登記でわからなけらば、法務局が親切に教えてくれる。

でした。3.は、最初の段階では、もちろん一から教えてくれないので、最初はがんばって情報を取得する必要があります。相続登記についての司法書士のような士業のサイトにも情報が載っていますが、本当に細かい重要なところがわざと載せていません。士業のサイトは結局は自分のところに仕事を誘導するためのツールであることを理解していた方がよさそうです。

大事なのは、何の土地建物を誰が相続するのかを相続登記を申請する人が把握していることです。それができなければ士業に依頼することになります。でも、私ができたから、これを読んでいる方はできると思います。尚、私は士業ではないので、ここで質問されても答えられませんのであしからず。

何せ自分で相続登記ができれば、申請費用をかなり抑えることができますので、自分でやらない手はありません。相続登記を放っておくと今年から罰金となりますので、面倒でも必ず相続登記をやっておきましょう。

追記(2024年8月5日)

相続登記を完了すると、異常に不動産会社からのダイレクトメールが多くなります。おそらくどこかの名簿会社が登記情報を参照してデータ化して売っているのでしょう。名簿会社から情報を買った不動産会社なんて信用していません。今後とも取引なんてしません。

そんな不動産会社からのダイレクトメールは、開封せずに受取拒否のハンコを押して送り返してしまいます。

郵便で送ってきたDMに受取拒否スタンプを押して捺印をして郵便ポストに入れると、心ある業者であれば送ってこなくなる。ただし、心ある業者ならばね。ヤマト運輸のDM便はまた違うので注意のこと。