秋葉原に行けたので、秋月に行ってRaspberry Piを買ってきた。店員さんに言われるままに電源とUSBのケーブルを購入する。

秋月の店員さんから「USBケーブルはこの太いものではないと保証できない。」言われたので買ってみたけど、とても短い。ACアダプターからの取り回しが辛い。これは後で考えてみる。

メモリカードは別の店で安いカードを買ってみたものの、普通のSDカードを買ってしまったのは内緒。マイクロSDカードではないといけなかったのね。手持ちに32GBのマイクロSDカードがあったので良かった。

肝心のRaspberry Piの設定と言えば、玄箱の代わりにNASで使うのでGUIがないRASPBIAN JESSIE LITEのイメージをSDカードに書き込んだ。RASPBIAN JESSIE WITH PIXELのダウンロードが時間がかかりすぎて、我慢できなかったというのはあるけど。

Raspberry Piに差し込んだら、あっけなく動いた。

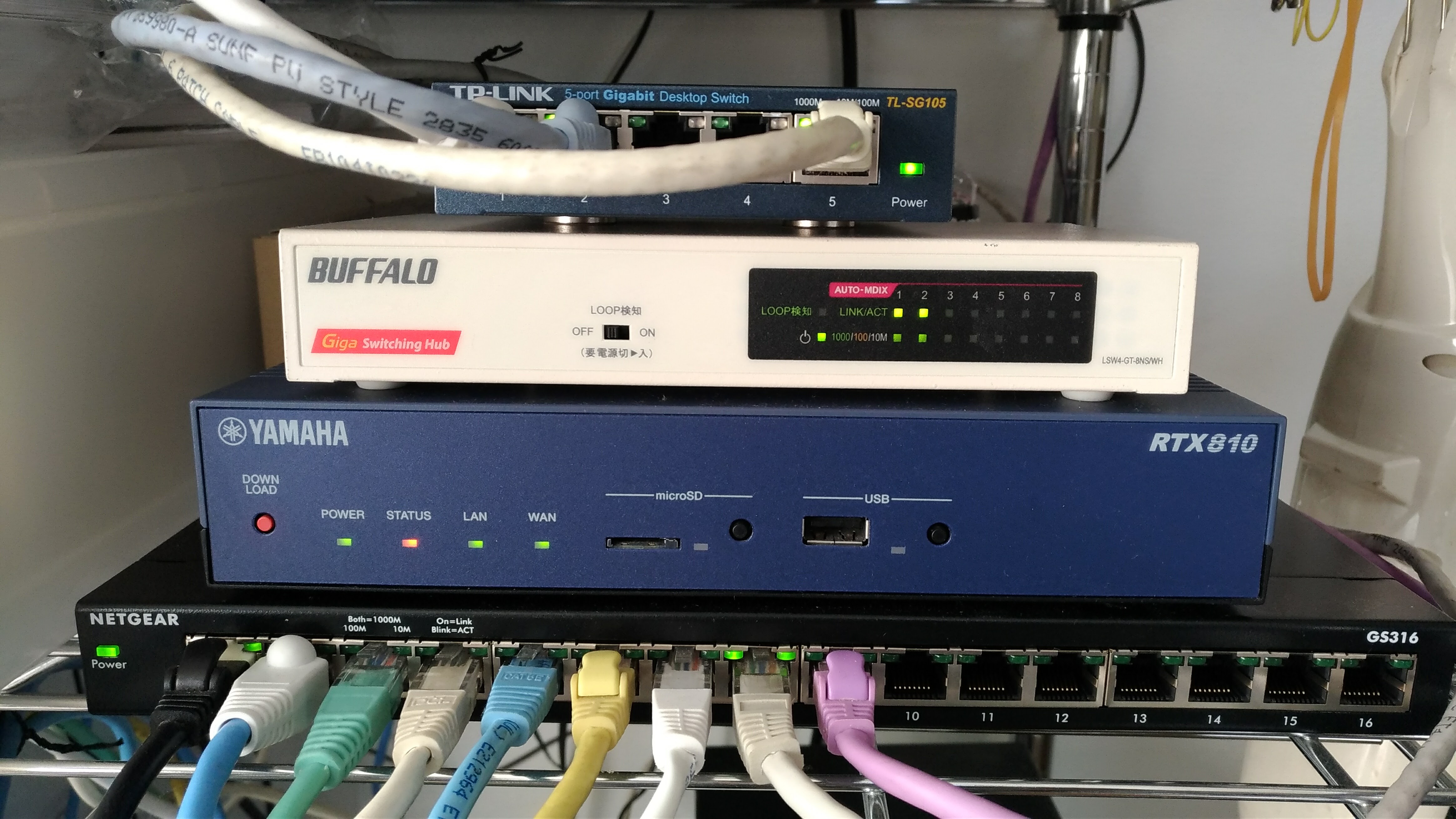

モニタとかキーボードを付けるのも何だから、電源とLANをつなぐだけでよいように固定IPアドレスの設定をした。sshサーバーは最初から動いていた。ユーザーのパスワードを再設定して完了。

NASで使うために、以前玄箱用に買っておいて失敗したUSBの外部ディスクをつなぐ。こちらも問題なく/dev/sda1で認識する。

「Raspberry Pi NAS」でGoogleさんに聞くと、USBディスクのフォーマットをどういう訳か、WindowsとMacでアクセスするからexFATでフォーマットにしろとか、はたまたNTFSにしろとか出てくるけど、昔の人間だからお構いなしにext4でフォーマットする。この辺りは事情通の人たちからすれば、何かあるのかしらね。

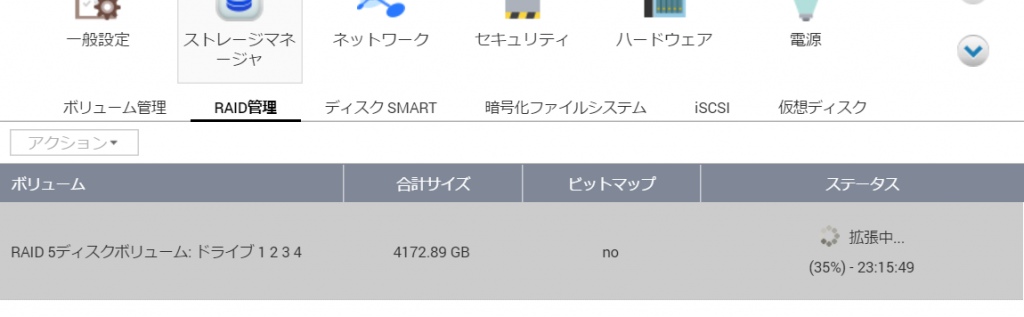

sambaとかrsyncとかのインストールや設定する。Webminがインストールできなかったのは残念。最後にQNAPからRsyncでバックアップをするようにして完了。

あとは熱くならないかチェックしつつ様子見。今のところ大丈夫みたいだけど、ACアダプターとかUSBケーブルが心配だな。

玄箱よりは速いわな。一日一回差分バックアップするくらいだからRaspberry PiでもOKなのですわ。

This post has been reshared 1 times on Google+

View this post on Google+