大昔にbasercmsで開発したサイトのメンテナンス依頼が久々に来た。単にメールフォームの項目の追加の依頼だった。

こちらで作業を完了し終了だと思いきや、お客さんからお怒りの連絡が入る。何でも画面に

不正なリクエストと判断されました。 (type:auth)バリデーションまたはコントローラ/アクションの不一致によるエラーです。

となるらしい。そんなときに限って、どういう手順で発生したかも教えてくれない。

こちらもテストも完了しているし、ユーザーのPC環境かと疑ったけど、お客さんのお客さんでも発生しているからって言われて、こちらのせいになってしまった。

ここらで投げ出したい気分になっている。そんなにお金をもらえないし・・・。

間に入っている会社の人がスマートフォンで発生すると言われた。こちらも試してみるとエラーが出た。たまたまhttpsではなくhttpのSSL無しでアクセスすると障害の確認ができたみたいだった。SSLありだと正常に動作する。どうしてこれで動くのか原因を追及するのは時間がないのでやめておく。

しかしながら、こちらは既にサイトをSSL化したものと思い込んでした。しかしhttpでもアクセスできてしまうサイトだった。そもそもそれが障害の始まり。

SSLに対応したのはお客さんなのです。この作業は私は携わっていないし関知していない。以前、httpsに対応した方がいいよ、と言っておいたけど、いつの間にか対応していたのでこちらは何も確認していなかった。何で私がやらなかったかは各会社の事情なのでお察しください。

SSL化するのであれば、httpからhttpsへの強制遷移とかrewriteの設定までしなければいけない。サイトの中を調べてみるとURL直書きなんて残っていたので、httpsからhttpに遷移してしまうリンクなんてありました。

キチンと.htaccessにhttpsに遷移するようにmod_rewriteの設定を書いた。それで再度メールのテストすると正常に動作することを確認した。httpでアクセスしてもhttpsに遷移することも確認した。これで不正なリクエストのエラーが出ないようになったはず。

だけど、作業料が発生しないサービスの作業が多すぎるな。自分の会社としては、これではいけない。

このサイトのメンテナンスはこれでおしまい。

以下は愚痴に近いもの・・・。

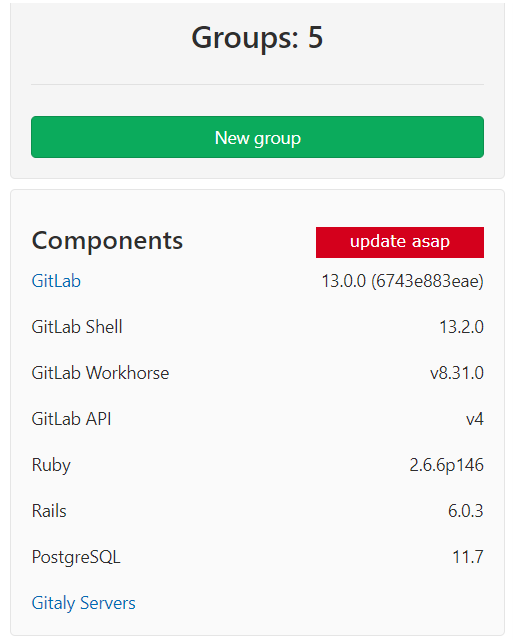

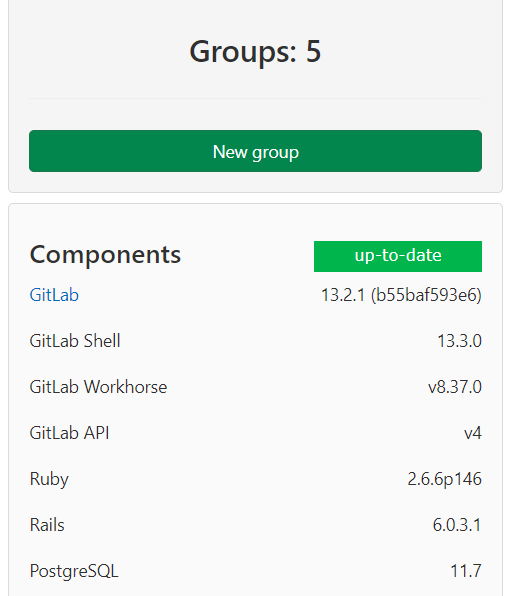

せっかくbaserCMSとかWordpressでサイトを作っても、メンテナンスはユーザーさんがやらない(やる気がない)とか多いな。それで何もしなくて放っておくから、古いbaserCMSとかWordpressのシステムのままで悪い人の踏み台サーバーになってしまうことも起きる。開発段階が終わってメンテナンス段階に移ったら、最低限baserCMSとかWordpressのアップデートをやって欲しい(それか依頼してほしい)と思う。それができないのであれは、素のHTMLで作っておけばいいのにと思う。