前のブログで書いたとおり、xfy Blog Editorでブログを書き出しました。xfy Blog Editorは非常に便利です。今までブログエディタというものは知っていましたが、設定が面倒であったり、うまく設定できないなどで、全くインストールできていませんでした。

このブログで使っているWordPressだと、サーバーの設定かもしれませんが、長い間編集のままですと、編集した内容が消えてしまうという事故があります。そこで、一度テキストエディタで編集しておいて、コピー&ペーストするとか、公開ボタンを押す前に内容をクリップボードにコピーしておくなどで事故を防いでいました。

xfy Blog Editorなどのブログエディタですと、編集している内容が消えてしまうということを防いでくれますし、編集も簡単、しかも過去のエントリもダウンロードしておけば、ブログのバックアップにもなります。

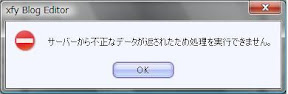

ただし、xfy Blog Editorでも問題が。ちょっと長いエントリや、リンクが多いエントリをサーバーをアップすると、「サーバーから不正なデータが返されたため処理を実行できません。」というエラーが出ます。

しかし、サーバーにはアップできていますので実害はないですが、エントリの一覧の状態が、「変更」の状態のままです。これも、「再取得」で同期を取ってしまえばなおりますが、ちょっと気持ちが悪い。

追記

xfy Blog Editorで「再取得」をすると、なぜかダブルクォーテーション(”)の前にバックスラッシュ(\)が自動挿入されてしまいます。これは、xfy Blog Editorのバグかどうかわかりません。上記のエラーが発生すると、必ず自動挿入されていまいますが、エラーがなければ大丈夫です。

とりあえず、xfy Blog Editorのコミュニティに報告しておきました。

)。Vistaという理由で、メモリは2G。グラフィックカードは適当なものを選んで、ハードディスクは400GをRAID1で2台。電源は静かめを選ぶ。

)。Vistaという理由で、メモリは2G。グラフィックカードは適当なものを選んで、ハードディスクは400GをRAID1で2台。電源は静かめを選ぶ。